分享到微信朋友圈x

打开微信,点击底部的“发现”,

使用“扫一扫”即可将网页分享至朋友圈。

- 返回目录

- 上一篇

- 下一篇

- 放大+

- 缩小-

- 常规

枕边偶遇“真经”

——从《西游记》里打捞人生“通关秘籍”

|

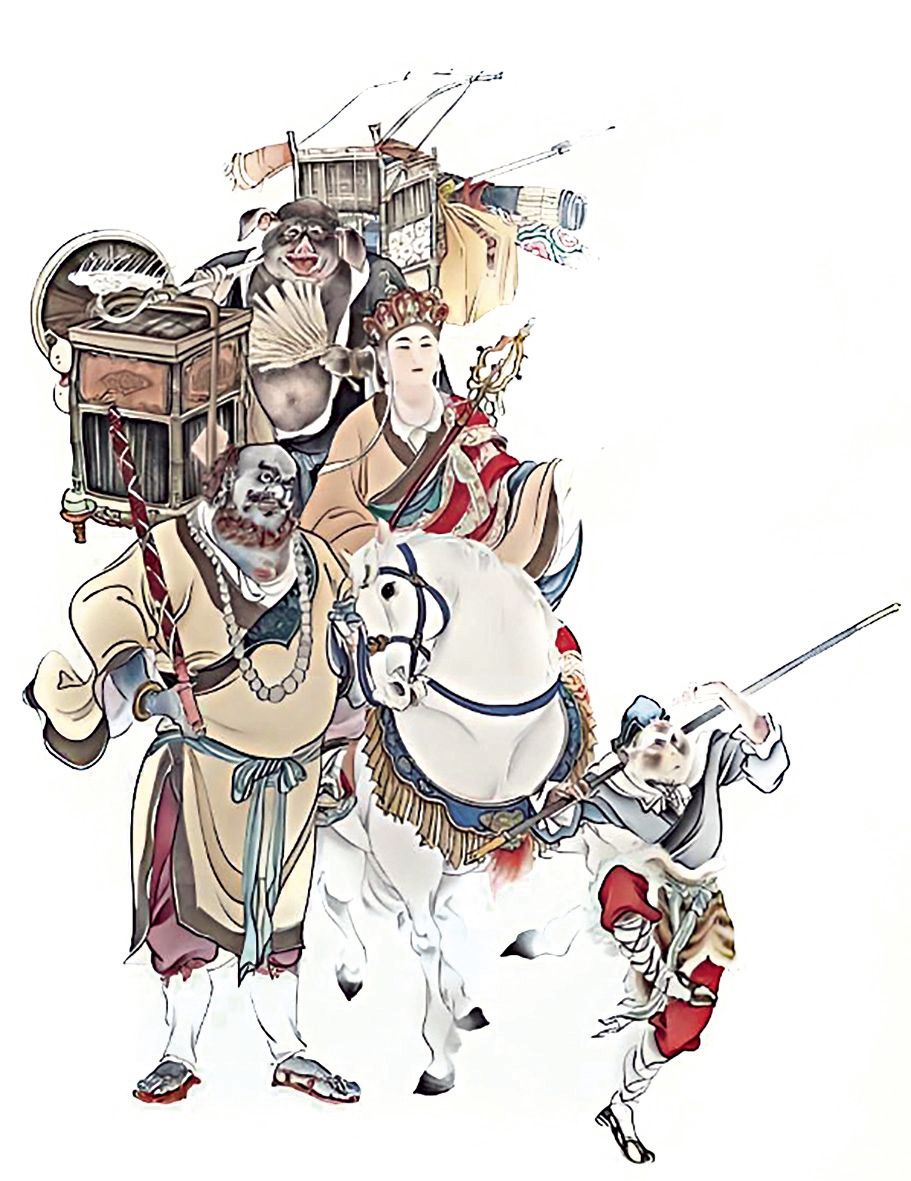

(图片来源于网络) |

说来有趣,这本厚实的《西游记》原本是妻子买给孩子的“必读经典”,阴差阳错间,竟在我这中年人的枕边落了脚。起初,不过是睡前随手翻几页,权当催眠读物。可谁曾想,这一翻竟如同跌进了“盘丝洞”,被那原汁原味的文字魅力紧紧缠住,再也脱不开身!比起熟悉的电视剧画面,原著那光怪陆离的想象、酣畅淋漓的笔触、精妙绝伦的人物刻画,简直精彩了不止一个筋斗云的距离!从前读西游,满心期待的是踏上那条奇幻瑰丽的取经路,享受一场文字的饕餮盛宴。如今再读,却总忍不住把它往现实里拽,想从这波澜壮阔的神话史诗中,捞出几颗能捏在手里、能用在日常的“人生智慧珠”。吴承恩老爷子构建的这座宝山太博大精深,我这趟“西行”浅尝辄止,能分享的,不过是从那浩瀚智慧海里随手舀起的几朵浪花罢了。

一本“西游” 半部“安全经”

专业的事,交给专业的人

您可能纳闷,《西游记》跟“安全”能扯上啥关系?别急,咱翻开书,例子比比皆是。且看第六十五回“妖邪假设小雷音”。唐僧远远望见一座寺院,霞光万道,瑞气千条,形似雷音,急得跟什么似的就要冲进去拜佛,可旁边的“安全总监”孙悟空却皱起了火眼金睛:“师父,那去处虽有些禅光瑞蔼,却也透着一股子凶气!”悟空是谁?那是专业打妖怪的“持证上岗”人员,识别风险隐患是他的看家本领。然而,唐僧却固执己见:“既有雷音之景,莫不就是灵山?你休误了我诚心!”于是,师徒四人一脚踏进“小雷音寺”,正中黄眉老怪下怀,集体被俘,结结实实挨了一“劫”。

再看大家耳熟能详的第二十七回“尸魔三戏唐三藏”。白骨精化作花容月貌的村姑,提着斋饭款款而来,悟空一眼看穿妖相,金箍棒都抡起来了。唐僧却斥责道:“这女菩萨有此善心,将这饭斋与我,你怎么说她是妖精……”结果如何?不仅斋饭没吃成,师徒间还因此生出了嫌隙的种子,为后续的波折埋下伏笔,最终果然又遭了一难。

书里这种“不听专业劝,吃亏在眼前”的桥段,简直像取经路上的野草,一抓一大把。这像不像我们工作中常提的“安全红线”?它清清楚楚地告诉我们一个真理:让专业的人干专业的事!在安全生产领域里,就是要尊重专业判断,杜绝“经验主义”和“违规操作”。每一个步骤都按规矩来,每一个环节都照章法办,才能把那些伺机而动的“妖邪”——也就是形形色色的风险隐患牢牢挡在门外,确保我们的工作生活平平安安。

西行路上无“庸才”

是骡子是马,关键看咋遛

提起西游团队,似乎总有个刻板印象:唐僧是“领导”但肉眼凡胎,悟空是“顶梁柱”但脾气暴躁,沙僧是老实人但存在感低,八戒则是妥妥的“反面教材”——好吃懒做还好色,似乎除了“散伙回高老庄”就没啥大用了?您要是这么想,可就真被那呆子的表象给“骗”了!原著里的八戒,本事和闪光点可不少,关键时刻顶得上!

翻到第六十七回,师徒一行到了七绝山,被一条“稀柿衕”拦住了去路。这“稀柿衕”是何等“神仙”地方?原著描绘得相当有“味道”:“山径过有八百里,满山尽是柿果。这敝处地阔人稀,那深山亘古无人走到。每年家熟烂柿子落在地上,将一条夹石胡同,尽皆填满;又被雨露雪霜,经霉过夏,作成一路污秽。这方人家,俗呼为稀屎衕。”最后还补了一刀:“但刮西风,有一股秽气,就是淘东圊(厕所)也不似这般恶臭。”好家伙!这环境恶劣程度,简直是对生理和心理的双重极限挑战!怎么办?

降妖伏魔是悟空的专业,但这种又脏又臭又累、技术含量貌似不高的“清淤疏通”工程,咱齐天大圣自然是不屑一顾的(或者说,这活儿确实不匹配他的核心技能)。关键时刻,“天蓬元帅”猪八戒站出来了!只见他摇身一变,现出本相,“白蹄四只高千尺,剑鬣长身百丈饶”,化身一头顶天立地的巨猪,二话不说,埋头苦干,硬生生用他那张大嘴和无穷力气,把八百里污秽不堪的稀柿衕拱开了一条通天大道,保得唐僧一路畅行无阻。看到这里,八戒那平时略显臃肿的身影,在我心中瞬间高大起来,简直熠熠生辉!这哪里是好吃懒做的呆子?分明是吃苦耐劳、勇于担当的“清道夫”啊!他用自己的“非核心技能”,解决了团队前进路上最棘手的“非核心矛盾”。

有人或许要问:那唐僧呢?他除了念念紧箍咒,好像没啥战斗力?此言差矣!唐僧,那可是西行团队无可替代的灵魂人物,他有着坚如磐石、百折不挠的取经信念。这信念的力量,在美色与富贵的考验面前,展现得淋漓尽致。

且看第五十四回“西梁女国”,女儿国国王柔情似水,倾国倾城,更以一国江山相许。面对这“温柔乡”和“富贵局”的双重诱惑,唐僧心中只有佛祖,只有真经,岿然不动!再看第八十二回“陷空山无底洞”,那金鼻白毛老鼠精化作美人百般纠缠,唐僧同样坐怀不乱,心如止水。还有第六十四回“荆棘岭木仙庵”,杏仙等树精花妖以诗会友,极尽风雅诱惑,唐僧依然不为所动。这份在“糖衣炮弹”面前毫不动摇的定力,怎能不令人肃然起敬?

更有甚者,许多章节中,悟空降妖除魔后,获救的人感恩戴德,有的要奉上千亩良田,有的捧出金银珠宝。面对这些足以让人后半生无忧的“厚礼”,唐僧总是双手合十,淡然婉拒:“贫僧乃出家人,志在取经,不敢受此厚赠。”这份不为物质所动、持之以恒的信念,才是我最佩服他的地方。细想一下,我们做任何工作,想要做好、做出成绩,不也需要这份“咬定青山不放松”的执着劲儿吗?它是成功的基石。

当然,唐僧不止“信念”这块金字招牌,他还有隐藏技能点,连神通广大的悟空都自叹不如。原著第四十六回“车迟国斗法”,虎力大仙提出要比“云梯显圣”,也就是坐禅。孙悟空一听就犯了难,他挠挠头,心里直打鼓:翻江倒海、担山赶月咱老孙在行,可这打坐参禅、比拼定力……他可真有点发怵。就在悟空沉吟不决时,一直沉默的唐僧气定神闲地亮出了真功夫:“我会坐禅。我幼年遇方上禅僧,教我在死生关里坐禅,也坐个二三年。”这一句话,气场全开!不仅为悟空解了围,更展现了其深厚的“内功修为”和超强的心理素质。关键时刻,这位看似柔弱的师父,竟也有如此深藏不露的“硬核”实力!

所以你看,《西游记》的团队配置多么精妙。它生动地诠释了一个朴素的道理:尺有所短,寸有所长,西行路上无“庸才”。每个人(包括白龙马)都有其独特的价值和闪光点:孙悟空是攻坚克难的“特种兵”,猪八戒是解决疑难杂症的“多面手”(关键时刻能吃苦),沙僧是默默奉献的“老黄牛”和团队粘合剂,白龙马是负重前行的“后勤保障”,而唐僧则是团队无可替代的“定盘星”和“指南针”。这启示我们,无论是在企业里不同的科室、部门,还是在日常工作的团队中,领导者和管理者的智慧,就在于能慧眼识珠,把合适的人放在合适的位置上,充分发挥每个人的长处;更要学会包容和理解他人的短处与不足。这样的团队,才能像取经小队一样,历经磨难而不散,最终爆发出最强的战斗力,取回各自的“真经”。

风雨之后见彩虹

锲而不舍的“取经精神”

九九八十一难,一难更比一难险。这漫长的取经之路,本身就是一部锲而不舍、百折不挠的奋斗史诗。最终,师徒五人(加上默默付出的白龙马)历经千辛万苦,克服重重险阻,终得正果,修成金身。这圆满的结局,正如我们每个人在工作与生活中,总会遭遇形形色色的困难与挫折。重要的是,我们能否像取经团队那样,不轻言放弃,想尽千方百计去战胜它、跨越它?直到最终“取得成果”的那一刻,那份历经艰辛后收获的幸福与荣光,才显得格外璀璨夺目,如约而至的成就感才最是甘甜。

分享感悟的过程,其实也像一次小小的“取经”。准备时,既有反复咀嚼原著、灵感迸发的“享受”,也有绞尽脑汁组织语言、力求表达精准的“痛苦”。但正是这“痛苦”与“享受”的交织,恰恰是自我提升的必经之路。《西游记》翻了几遍,思考从未停止,总想把这些源自神话的感悟与现实的工作生活勾连起来,提炼出一点点或许有用的观点。但我心里也清楚,这些想法可能流于肤浅,略显粗糙,甚至会被贴上“老生常谈”的标签,一丝惶然在所难免。但这又有什么关系呢?重要的是,我拥有了那份如同唐僧西行般的执着,无论如何,也要把这些思考化作文字,呈现在大家面前。我相信,当最后一个字落定,如同唐僧最终踏上灵山的那一刻,所有的烦恼、苦闷、忐忑与纠结,都将豁然开朗,化为释然一笑。这,或许就是“取经”于我的另一层意义——行动本身,就是最好的修行。